こんにちは。NPO法人ZESDA代表の桜庭です。2025年も本格的に動き出し、皆様いかがお過ごしでしょうか。私自身は、2023年末に3年間のニューヨーク赴任から戻り、古巣に復帰して1年間が経ちました。本業のかたわらボランティアとして運営してきたZESDAは2011年の設立以来、今年で14周年を迎えます。日頃の皆様のご支援の賜でございます。厚く御礼申し上げます。

日本の未来をどう切り拓くか。経済成長を確保するにはどうすればよいか。海外に目を転じれば中産階級が30億人以上。ならば、地方が海外からお金を稼ぎ、雇用を確保していけば、活路が拓けるのではないか。私たちZESDAはそう信じて、地方中小企業の海外進出(グローカルビジネス)をプロデュースしています。ZESDAに所属する国内外120名のパラレルキャリア・スタッフは、日々、忙しい本業の合間を縫って、草の根のチャレンジを積み重ねています。海外投資も結構ですが、地方の雇用や所得向上に繋がらないと日本社会の生活が維持できません。物価高に追い込まれる一方、円安で輸出の機運が高まり、コロナ禍も収束して再び海外からの観光客が激増する中、私たちの考えに同調する人々は増えている実感があります。

現在、ZESDAは、グローカルビジネスに取り組む各地のリーダーらを支援する「プロデュース事業」と、支援の資源となる知見やネットワークを集める「カレッジ事業」を運営しています。これらの活動実績はZESDA通信にて毎月発信しておりますが、以下に2024年の実績を簡単にご報告します。

■ プロデュース事業概況

プロデュース事業では、現在、次の8つのプロジェクトを中心に、様々な取り組みを進めています。

・能登(春蘭の里)プロジェクトでは、数年来、能登の美しい古民家を活用した農家民泊のインバウンド拡大等を支援してきましたが、震災以後は復旧・復興支援を行っています。現地での倒壊家屋の清掃、慰問コンサート(桜庭等によるピアノ演奏)の実施、都内での復興の輪を広げるBBQイベントの開催、UCL等海外の災害研究者の視察受入支援を実施。また、ブルーベリー農家や椎茸農家を応援するクラウドファンディング支援では600万円以上を集めました。皆様のご協力、誠にありがとうございました。(春蘭の里プロジェクト紹介ページ)

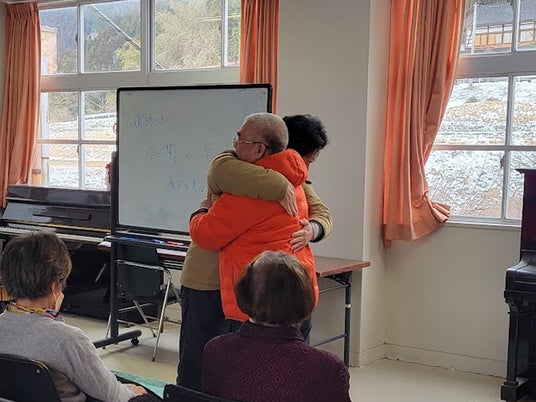

春蘭の里のリーダー多田喜一郎さんと桜庭の抱擁

米国からの視察団も被害状況を確認

能登で被災したブルーベリー農家平美由紀さんを訪れたUCL災害研究チームの集合写真

多田喜一郎氏と海外視察団の意見交換の様子

・サクラコレクション・プロジェクトでは、日本各地の伝統素材や織物を海外のファッションデザイナーに提供し、コンテストやショーを開催する「SAKURA COLLECTION」の展開を支援しています。2023年には外務省の共催のもと、フィラデルフィアとニューヨークで実施し、2024年にはニューヨークの五つ星ホテル「ザ・ピエール」で開催。また、現地の大規模テキスタイル展示会への出展支援も行いました。(サクラコレクションプロジェクト紹介ページ)

「ザ・ピエール」でのレセプションの様子

米国をはじめとした海外販路開拓を目的に、遠州綿紬、大島紬、佐野藍等国内の伝統素材・織物を紹介しました。

・馬路村プロジェクトでは、元在スロバキア日本国大使館公邸料理人で料理コンサルタントのNaoki Eguchiシェフと協働し、ゆずを用いたコース料理の開発やEguchiシェフのメキシコ出張に連携した現地での販促支援やSNS発信、八重洲ミッドタウンでの馬路村の未来を考えるイベントの共催等を行いました。今年は4月と11月にちょっと大きな企画があるので成果報告を楽しみにお待ちください。(馬路村プロジェクト紹介ページ)

『馬路村のゆず食材を楽しみながら、これからの馬路村の可能性を語り合う会』の乾杯シーン

江口シェフの提案する柚子を使ったフルコースより一皿 造り: マグロとサーモンの炙り ぽん酢、柚子胡椒、柚子皮

・ノウフクプロジェクトでは、農業と障害者福祉の連携を促進する「農福連携等応援コンソーシアム」において、農水省や厚労省とともに「ノウフク・ラボ」や「農福戦略検討会」の運営を支援しています。また、ノウフクは規格やブランドの国際展開を視野に入れて活動しています(ノウフクプロジェクト紹介ページ)。

ノウフク・アワードの会場

コンソーシアムの議論をリードするZESDAスタッフ

・浄水剤プロジェクトでは、KGホールディングス株式会社(北名古屋市)が製造する納豆菌由来の浄水剤「アクアリピュア」のトルコ・シリア地震の被災地への寄付、「防災こくたい2024」への出展を実現。また、Amazon内販売ページの開設をリードしました。(浄水剤プロジェクト紹介ページ)

シリア・トルコ地震の被災地に「アクアリピュア」を提供

「防災こくたい2024」での「アクラリピュア」のブース

・奄美プロジェクトでは、当地での林晋太郎・あすか夫妻の取り組むバニラ栽培プロジェクト支援のため「バニラ香るAMAMIフィナンシェ」の販売サイトを開設したほか、大島紬のニューヨーク見本市への出展、奄美島唄歌手の海外での活躍のサポート、現地高校生へのグローカル教育を実施するなど、同地域が海外に飛躍するための人材育成や基礎力整備に尽力しました。(奄美プロジェクト紹介ページ)

林晋太郎氏と奄美の創生に取り組む学生団体「Meet My Amami」のメンバー

奄美の高校生とのワークショップの様子

・佐野プロジェクトでは、佐野藍を紹介するウェブサイトの作成、佐野地域への体験型インバウンド事業を行う「ローカル・リビング・ツアー」の支援を実施。また、サクラコレクション・プロジェクトと協働して、イタリアのファッションブランド「Florania」へ佐野藍を紹介し、作品をニューヨークでのファッションショーで披露してもらいました。(佐野プロジェクト紹介ページ)

「ローカルリビングツアー」でそば打ち体験

Floraniaによる栃木県佐野市の正藍染を使った作品

・グローカル・コラボレーション・プロジェクトでは、日本各地の伝統工芸職人と、海外の県人会会員を結びつけ、海外進出に向けた意見交換会を任意団体8PEACEと実施しています。直近では、在ロサンゼルス栃木県人会と天明鋳物職人の意見交換会の共催、長崎県佐世保市の三川内焼職人のルクセンブルグ・スペイン訪問を支援しています。(グローカルコラボレーションプロジェクト紹介ページ)

長崎県佐世保市の三川内焼職人のルクセンブルグ・スペイン訪問の資金集めを支援

在ロサンゼルス栃木県人会と天明鋳物職人の意見交換会

これらの他にも個別の活動を実施しており、情報提供や人材紹介などを通じて、日本の宝が海外に進出する取組をサポートしています。

■ カレッジ事業概況

カレッジ事業では、日々のネットワーキングのほか、3つのセミナー・シリーズを運営しています。それぞれ、ZESDAの活動のコア・コンセプトである「グローカル」「プロデュース」「パラレルキャリア」をテーマにしています。

・「グローカル・ビジネス・セミナー(GLBS)」は、地方の海外進出のケースを学ぶセミナーです。明治大学奥山雅之研究室と共催しています。昨年は、元在ニューヨーク総領事館職員、海外進出コンサルタントや元経団連ワシントン事務所長、一流シェフの国際交流事業の運営者等からお話を聞きました。内容の一部はYouTubeで公開しています。これまでの成果は、書籍「グローカルビジネスのすすめ(紫洲書院)」にもまとめました。

山越厚志講師(元経団連ワシントン事務所長)よりアメリカ社会の肌感覚的理解のお話

川野作織講師よりNYでの起業と一流シェフの国際交流事業のお話

・「プロデュース人材育成講座(PSRi)」は、イノベーターに必要な資源を注ぐ構造を整えるプロデュース人材の活動についてケースや理論を学ぶセミナーです。研究・イノベーション学会プロデュース研究分科会と共催しています。昨年は、沖縄科学技術大学院大学(OIST)の取組、候補者をプロデュースする選挙コンサルタントの活動について学びました。内容の一部はYouTubeで公開しています。これまでの成果は、書籍「新版プロデューサーシップのすすめ(紫洲書院)」にもまとめました。

鈴木崇弘講師より沖縄科学技術大学院大学(OIST)の取組の紹介

野澤高一講師より選挙における候補者のプロデュース方法についてのお話

・「ZESDA Stand UP Live(ZSUL)」は、パラレルキャリアに取り組む人々から等身大の実践経験を学ぶセミナーです。内容の一部はYouTubeで公開しています。昨年はセミナーを開催できなかったことから、今年は回を重ねたいと思っています。

また、このほかにも日本マネジメント学会の全国研究大会及び関東部会において、当団体の取り組みや「プロデューサーシップ」について発表する機会がありました。今年は、6月に国際学会(Global Business Anthropology Summit (グローバル・ビジネス人類学サミット:GBAS))での登壇・セッション運営が予定されています。

日本マネジメント学会関東部会での発表

日本マネジメント学会全国研究大会での発表

全員がパラレルキャリアのボランティアによる活動はなかなかシンドイです。本業や家庭があって、転職・出産・介護など諸条件が日々変わっていくなか、安定して長期間、活動にリソースを割くことは難しいです。地方の海外進出は、言うは易し行うは難しです。能登では震災もありました。三歩進んで二歩下がる、といった、地道な活動ですが、着実に前に進んでいます。しかし、それでも、都市部や海外のスタッフが本業で培った人脈(コネ)や知見(チエ)を、地方で踏ん張る人々に提供することで生み出せる付加価値はかなり大きいのです。スタッフも本業では得られないコネやチエを得て、本業に活かしたり、収益を得たりと、人生をより豊かにしています。スタッフや協働者等から構成されるコミュニティ「ZESDAファミリー」の交流も非常に活発です。活動をともにしてくれるボランティアへの参加申込も常に受け付けています(審査あり)。

交流するZESDAファミリー。この日はロンドン支局長、パリ支局長の帰国報告が行われました。

古民家を貸し切った新年会の様子。子連れも多くアットホームに。

■2025年のZESDA:広報戦略の微修正

ZESDAは質実剛健を旨としています。地味で地道な草の根活動です。補助金漬けを嫌い、真の自立を目指す、地方で踏ん張る名もなき英雄達と共に歩む団体です。インターネットとAIのチカラ、都市部の人材や海外の日系人の知見とネットワークをフル活用すれば、世界各国の地方の中小企業と同様、日本の地方の中小企業も、海外販路を獲得できるのだ、その先に日本経済の活路が広がっているのだ、と、全日本人が信じて協力して邁進するーーー。そんな日本を目指します。

2025年のZESDAも、カレッジ事業等を通じて蓄積・収集したコネとチエを、プロデュース事業で各地の英雄達に注ぎ込んでアウトプットをひとつひとつ重ねていきます。そして、我々の活動の社会的インパクトを強化していくため、AIの力も使いながら、メールマガジンやSNSを通じて、様々な呼びかけや成果報告を皆様にしっかりと届けていきたいと思います。

特に、広報の方法については少しだけ重心を変化させていきたいと思っています。これまでのZESDAの広報の在り方は、知名度や好感度を闇雲に追い求めてクライアントを増やすようなことはせず、我々をよく知る人からの紹介や口コミを重視してきました。換言すれば、ZESDAの活動に潜在的に関係しそうな人々が、我々の存在を知って検索した際に、ZESDAが何をどのようにやっているのか、正しく理解してもらえるように、ウェブサイト等にしっかりと情報を置いておくことを大事にしてきました。2025年も、この路線は基本的には変えません。

しかし、近年は、我々が支援するプロジェクトにおいて、クラウドファンディング支援など、広範な発信へのサポートが求められる場面が増えてきました。こういう際に最も便利なのはSNS広報ですが、昨今のアルゴリズムもなんだかよくわかりませんし、皆様の手元に届く大量の情報のなかで投稿が埋もれてしまうことは多いようです。

そこで、ZESDAは、一周まわって、我々と知り合った人々へのダイレクトメールを中心としたコミュニケーションの積み重ねを、一層、大事にしていきたいと思います。と同時に、AIを用いた興味を惹けるようなショート動画の作成にも取り組んでいきたいと思います。空中戦は、労多く実の少ない時代です。あらゆるテクノロジーを試用しながらも、愚直に、出会いを積み重ねて、真の支持者をひとりずつ増やしていきたいと思っています。

日本の未来を、具体的に、着実に、前に進めるZESDAの活動を是非これからも応援ください。

末筆ながら、本年が皆様にとって幸多きものになるよう、お祈り申し上げます。

NPO法人ZESDA代表

桜庭 大輔